2025-10-24

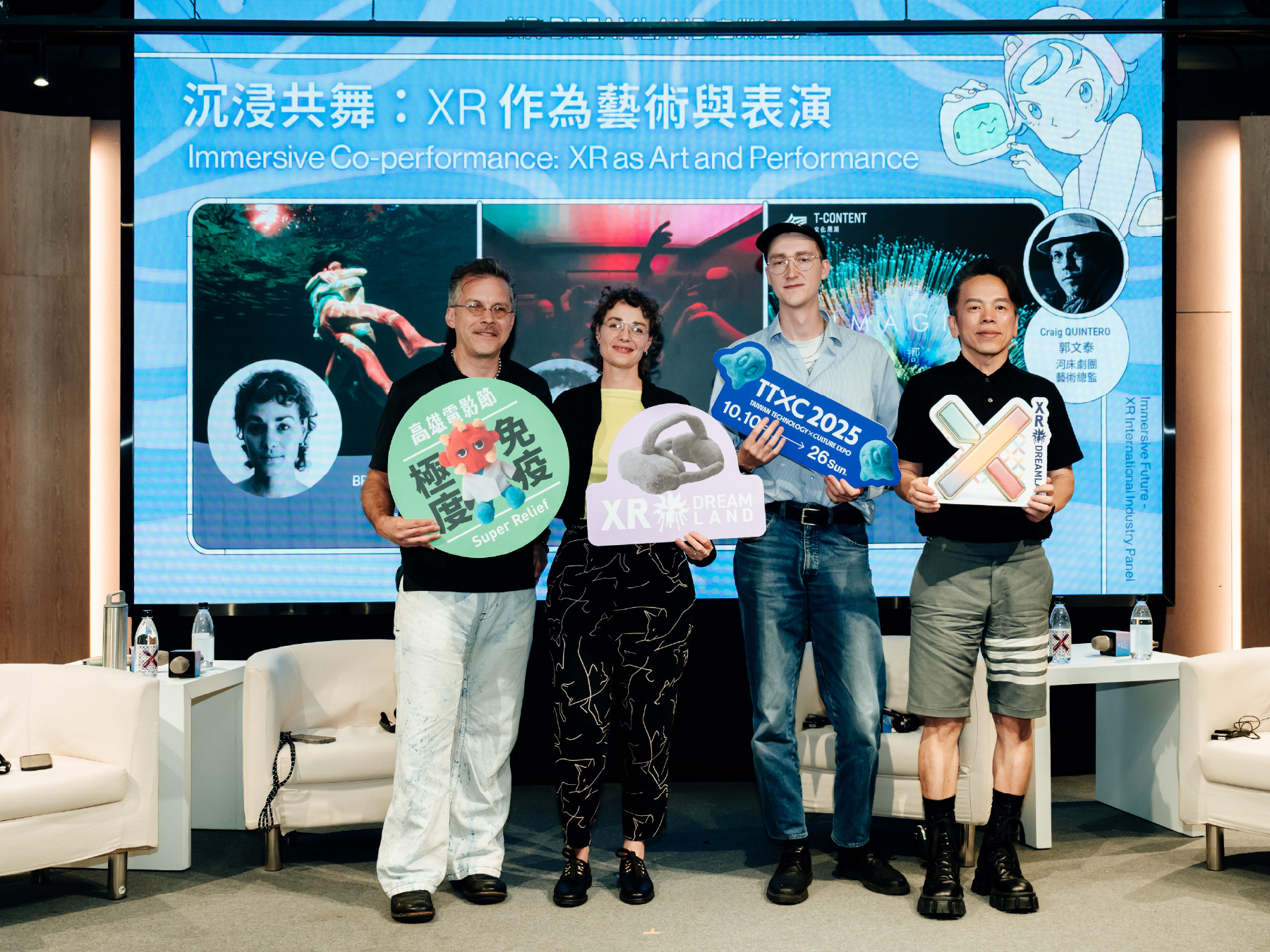

【XR DREAMLAND】沉浸未來—XR跨國產業對談#3|沉浸共舞:XR 作為藝術與表演

【XR DREAMLAND】沉浸未來—XR跨國產業對談#3|沉浸共舞:XR 作為藝術與表演

與談者

Chélanie BEAUDIN-QUINTIN 席蘭妮伯汀康坦 《舞池漫波》導演

Fabio THIEME 法比歐提姆 《默日迪斯可》導演

CHANG Wen-Chieh 張文杰 《想嚮》導演

主持人

Craig QUINTERO 郭文泰 河床劇團藝術總監

本場次邀請三位具有舞台創作背景的藝術家,談論他們如何運用XR技術,拓展舞台表演的可行性,並進一步討論虛擬實境與劇場的差異,思考兩者融合的可能性。

虛擬劇場,表演的再定義

Chélanie談及《舞池漫波》的核心,是想透過舞蹈的方式,呈現出身體在水與空氣之間,肢體動態會如何產生變化。她認為,選擇用VR作為展演的形式,不只能讓舞蹈穿越傳統舞臺的邊界,與觀眾進行更私密的對話。更能讓她帶觀眾直接走入泳池,觀看水與肢體的關係。享受自己完全待在水中,但不需要憋氣的奇特感受。

Fabio也有相同的感受,他覺得觀賞XR作品就像是一種邀請,能讓觀眾成為表演的一部分。對他來說,XR是一種儀式,觀眾在穿戴裝置,閱讀使用須知時,就像是準備跨越到另一個時空中。他期待觀眾在觀看《默日迪斯可》時,能隨著音樂起舞,逐漸沉浸到狂喜派對當中。觀眾同時是旁觀者,也在現實空間成為另一個表演者。

談到《想嚮》的創作動機,張文杰導演回憶起2023年,面對世界龐大的衝突與戰爭,他反思人與人之間的連結,若失去了科技與網路,彼此之間還會擁有什麼?因此他選擇以虛實共舞為題,想藉健全者跟殘障者共舞、真人與虛擬影像共舞,兩種不同型式的結合,邀請觀眾思考溝通的可能性。

轉譯舞臺,如何平衡得與失?

《想嚮》最初是以現場表演的方式呈現,張文杰導演在將作品轉成VR時,發現效果並不如預期。為了維持舞臺展演的張力,團隊將所有虛擬特效重作,並以180度的觀看幅度,重新轉譯舞者的動態數據。讓舞者與虛擬影像之間的張力,能比擬現場演出的力道。

Fabio則提到找場景上非常困難,他與團隊除了考量眾多演員的走位,還須納入放置拍攝器材的空間。不過他也坦承在限制中作選擇,是創作過程中非常重要的環節。在限制之下,創作者能重新思考個體存在於空間的關係是什麼。也因此在這次的作品中,他反覆用觀眾與鏡子、舞者、其他觀眾,三種層次的關係,邀請觀眾思考自己與他人的關係。

而在製作《舞池漫波》的過程中,游泳池作為表演場域本身,Chélanie也與團隊在不同泳池中經歷了許多測試,才逐漸找到美感與操作性的平衡。同時,為了呈現舞者在水中動態的多變性,Chélanie會以怪獸稱呼她的舞者們,允許他們用自己的方式探索肢體,自行選擇跟水如何互動。觀眾在體驗時,也能用更多角度感受水與人互動的多變性。

文字的缺席,更自主的解讀

Fabio笑稱,他不願意成為在狂歡派對中,那個一直滔滔不絕的朋友。他希望能將解讀空間保留給觀眾,不用文字去干擾或指引,讓大家能在體驗的過程中,自己找到屬於這部作品的敘事。

Chélanie也談及《舞池漫波》的創作初衷,就是想要抒發肢體語言的表達。透過看見各種身體動態的呈現,期待觀眾能進一步感受自己與身體的聯結。因此並沒有考慮加入任何文字說明。

而對張文杰來說,他認為《想嚮》這部作品畫面比較抽象,因此他在進入每個段落之前放一小段引言。以極簡的重點提示,讓觀眾可以快速瞭解該段落的情境,產生更大的情感共鳴。